Entre

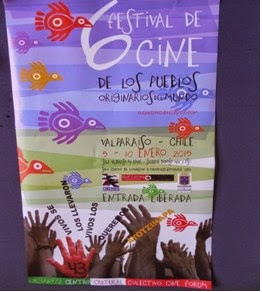

los días 5 Y 10 de enero del 2015 se llevó a efecto el 6° Festival de

los Pueblos Originarios del Mundo organizado por el Colectivo Cine

Forum, teniendo como consigna central del evento “Vivos se los llevaron,

vivos los queremos- Ayotzinapa”.

Por Guillermo Correa Camiroaga - Colectivo Cine Forum

Se

exhibieron una cantidad importante de interesantes películas y

documentales que normalmente no se proyectan en las salas comerciales.

La muestra se concretó en jornadas matinales y vespertinas, las cuales

contaron con la asistencia de un significativo número de participantes.

Una de las características de este Festival son los foros,

conversaciones o discusiones que se generan al final de cada proyección,

lo que permite una activa y enriquecedora participación de los

asistentes.

En

esta sexta versión cabe destacar la presencia de dos integrantes del

Pueblo Mapuche, en jornadas diferentes, Segundo Llamin y Víctor Ancalaf.

Don

Segundo Llamin, de avanzada edad, presentó un libro basado en sus

recopilaciones conservadas y atesoradas durante largos años. Este

valioso material fue rescatado a través de un trabajo colectivo,

encabezado por Marilen Llancaqueo y Andrea Salazar, desarrollado durante

más de un año y que se concretó en la edición del libro: “Las

antiguas conversaciones de Segundo Llamin” (Ñi kuyfike nütram).

Don

Segundo Llamin nos deleitó con una verdadera clase magistral sobre el

significado de “nütram” ( conversaciones), resaltando la importancia del

rescate de la historia oral del Pueblo Mapuche. Nos contó cómo fue

recopilando en manuscritos a lo largo de sus años un sinnúmero de

conversaciones y relatos que recogió de sus antepasados, quienes a su

vez los recogieron de sus ancestros en una línea que se pierde en las

profundidades del pasado. Pero no sólo de sus familiares directos

provienen estos relatos, sino también de conversaciones multilaterales

con otros miembro de su comunidad y también de otras localidades

conservadas y traspasadas oralmente de generación en generación. Resaltó

el valor que tiene este rescate cultural y que el visualizó debía ser

plasmado en la escritura, pues solo de esta manera, recalcó, pasan a ser

permanentes, aún cuando reconoce las dificultades existentes para

plasmar en el papel los sonidos del mapudungun, existiendo distintas

aproximaciones o enfoques al respecto.

La

escritura para Don Segundo representa, junto con la conservación de la

oralidad , de su lengua, el mapudungun, una forma de resistencia

cultural del Pueblo Mapuche.

En

otra jornada del Festival, Víctor Ancalaf, quien fuera uno de los

fundadores de la Coordinadora Arauco Malleco, un ex Preso Político

Mapuche quien estuvo cinco años detenido en una cárcel de alta seguridad

condenado el año 2002 mediante la utilización de la Ley Antiterrorista

dictada durante la dictadura de Pinochet, por su lucha frontal en

oposición a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el

alto Bio Bio, entregó un testimonio relacionado con las luchas llevadas

adelante actualmente por las Comunidades de Collipulli, puntualizando

que hablaba como Dirigente específicamente de dicho sector, dándonos a

entender que la lucha del Pueblo Mapuche hoy en día está lejos de ser

unitaria y, por el contrario, presenta múltiples expresiones y

complejidades.

Respecto

de la autonomía manifestó que debe expresarse en diferentes planos como

son el cultural y económico, teniendo presente la soberanía territorial

y la libre determinación. Manifestó asimismo que hoy en día, tanto en

el territorio Mapuche, como en el territorio chileno, se vive una

situación de terrorismo pasivo que se manifiesta fundamentalmente en la

desigualdad y el individualismo.

Por

otro lado en el territorio Mapuche, manifestó, hay una ocupación

militarizada implementada por el Estado Chileno mediante las fuerzas

policiales de Carabineros e Investigaciones quienes a diario utilizan la

represión y la violencia en contra de las comunidades y sus

integrantes.

Esto

significa, explicitó, que se encuentran efectivamente en lucha en

contra de esta ocupación, definiéndose en reiteradas ocasiones como

weichafe, kona, guerrero o combatiente. Ante una pregunta relacionada

con la existencia o no de montajes en las acciones violentas que se

realizan en la Araucanía quiso dejar claramente definido que “tratar de

darle una connotación de montaje a estas acciones sólo lleva a

confundir y deslegitimar nuestro derecho como Pueblo a emplear el uso

proporcional de la fuerza en nuestra lucha de Resistencia”.

Par

él, como Mapuche, lo importante en esta lucha no son los costos que se

deban pagar en el ámbito personal, sino: “cuáles van a ser mis rastros,

mis huellas, que dejo a futuro”.Consultado acerca de su opinión respecto

del uso del diálogo, la vía pacífica o de la violencia, recalcó que no

se trata de elegir una u otra forma de lucha, sino que son las

circunstancias las que van determinando las que son necesarias utilizar.

Nos contó que un peñi (hermano), mientras eran reprimidos durante una

ocupación de tierras, graficó esta situación expresando que las balas no

se pueden atajar con hojas de canelo. Víctor Ancalaf puntualizó que

“...esta es una lucha de todos, de autodefensa y protección como Pueblo,

de defensa del territorio y de protección de los recursos naturales; es

una lucha general por el respeto a la naturaleza, por la igualdad de

condiciones y por el respeto como Pueblo. Como decían los antiguos, de

los valientes se cuentan historias, de los cobardes sólo calamidades”.

Dos

historias aparentemente diferentes y desconectadas las de estos dos

representantes del Pueblo Mapuche que estuvieron presentes en el 6°

Festival de Pueblos Originarios, pero que de alguna manera se entrelazan

y complementan dentro de la lucha general de Resistencia desarrollada a

lo largo de su historia por el Pueblo Mapuche y que actualmente

continúa adelante con fuerza y decisión en los territorios ancestrales

de la Araucanía.

19

de enero, 2015.- El deterioro ambiental es fuerte por las políticas

económicas del gobierno nacional, ya que ha concesionado al capital

transnacional minero-energético zonas de estricta conservación y los

territorios indígenas.

19

de enero, 2015.- El deterioro ambiental es fuerte por las políticas

económicas del gobierno nacional, ya que ha concesionado al capital

transnacional minero-energético zonas de estricta conservación y los

territorios indígenas.

El

sábado 17 de enero se produjo una gresca entre representantes de la

organización indígena Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de

San Lorenzo (CORPI-SL) y un grupo de colonos invasores de un predio de

propiedad de la organización.

El

sábado 17 de enero se produjo una gresca entre representantes de la

organización indígena Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de

San Lorenzo (CORPI-SL) y un grupo de colonos invasores de un predio de

propiedad de la organización.